先日の8月14日、15日の土日で、

神奈川県地域限定の保育士試験(筆記)を受験してきました。

このコラムをみてくださっている方の中にも受験された方がいらっしゃるかもしれません。

神奈川県は国家戦略特別区域として、待機児童対策の一環で県独自の試験を実施しています。

これにより、全国版の保育士試験と併せて関東圏では年3回の試験が実施されます。

保育士試験は科目別合格制度をとっていて、合格した科目は次の試験に持ち越せるんですね。

神奈川県試験でもこれは共通で、

筆記試験を神奈川県試験で合格 → 実技試験を全国試験で合格

といった形であれば、全国の都道府県で保育士登録が可能です。

私が保育士試験を受けている理由

これはいくつかありますが、障害児通所支援事業をサポートしていく中で

子どもたちを取り巻く環境や子育てに関する諸制度、

具体的な支援の中身をもっと知りたいからです。

もちろん保育士資格をもっているからといって、

子どもたちのことを全て理解できるわけではないと思います。

ただ、子どもたちを取り巻く現状を把握し、実際の支援にどう役立てられるか、

- 保育原理

- 教育原理及び社会的養護

- 子ども家庭福祉

- 社会福祉

- 保育の心理学

- 子どもの保健

- 子どもの食と栄養

- 保育実習理論

といった試験科目から、総合的に学ぶことは非常に重要だと考えています。

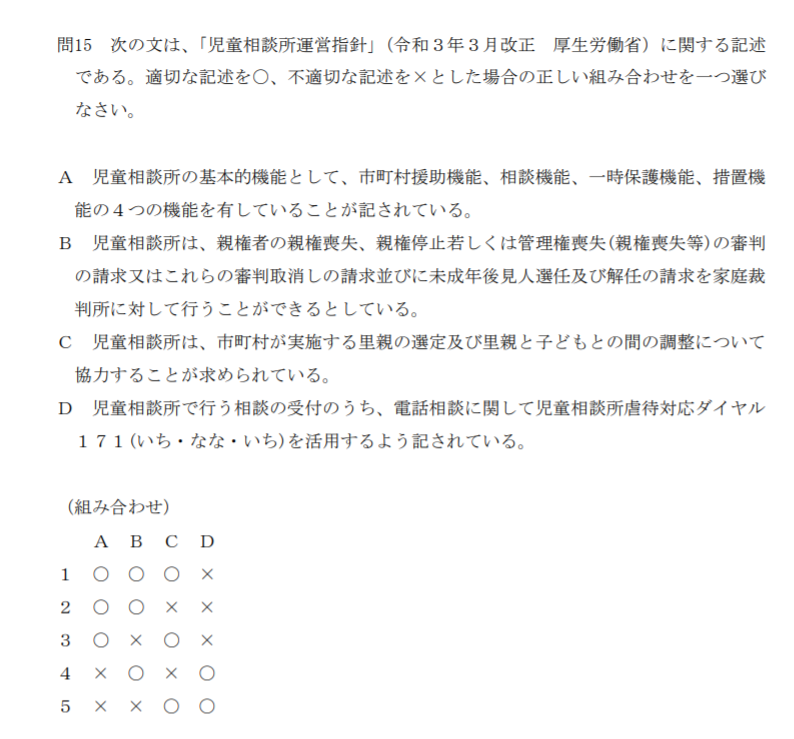

例えば、この問題。

令和3年度の神奈川県限定試験の「子ども家庭福祉」で出題された

実際の筆記試験問題です。

Dの問題について、答えは「×」。

答えは「189(いち早く)」ですね。

虐待かもと思った時などに、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号です。

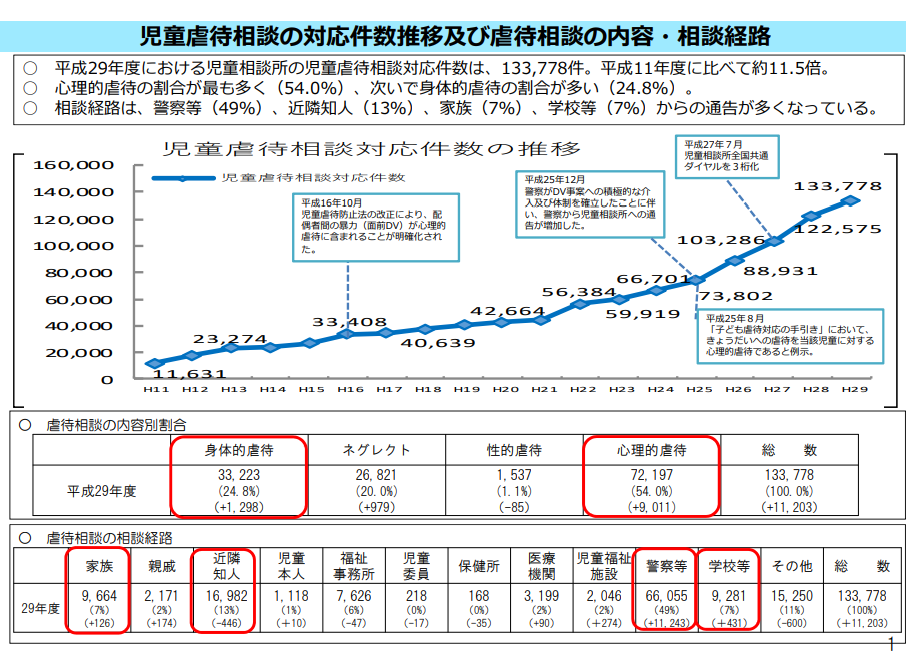

虐待は全国試験でも毎回出題されていますが、

児童虐待の相談件数はここ20年間で約11.5倍増えています。

平成31年1月 厚生労働省子ども家庭局

児童虐待についての認知度が高まっている背景もありますが、

決して他人事ではないんですね。

試験自体は、分野も多岐に渡り出題されます。

高齢者の介護分野や年金制度からの出題もあります。

子育て世代には、並行して介護をしている保護者の方もいらっしゃいます。

一見、子どもたちに直接関係のないような話であっても

保育現場や子どもたちに携わる環境でのいわゆる「引き出しづくり」だと思っています。

暗記はすぐ忘れてしまいますが、

◆こんな時どこに相談するか

◆親御さんはこういったところで悩んでいるのではないか

◆どの機関にどういった専門家が配置されているのか など

少しでも引き出しを持っていれば、行動の助けになります。

何事も自分ひとりで対処する必要はありません。

障害児通所の現場でもこれは共通だと思います。

たくさんの「大人」が関わり、

子どもたちにとってより良い環境づくり、気持ちが安心する体制を整える

ヒントが保育士試験の中にはたくさんあると考えています。

事業所さんの側では、保育士が増えれば加算の幅が広がるという実情もあると思います。

もちろんそこも大切ですが、保育の理論や実際の制度を知ることで、

療育活動や支援自体のヒントやきっかけになることも多いと思います。

保育士試験はスタッフの皆さんだけでなく、

経営者の方々にも是非おすすめしたい試験です。

一度で受かる必要はありません。合格科目は一定期間引き継ぐことができます。

私も筆記だけでなく、実技試験に向けても邁進してまいります!

最後までお読みいただき、ありがとうございました。